开栏语:

你是否感觉家门口的“口袋公园”多了,推窗就能见绿?是否发现昔日的“黑臭河”清了,又见飞鸟翩跹?可能也发现两江四岸景色越来越美,到渝东南渝东北也越来越便捷……

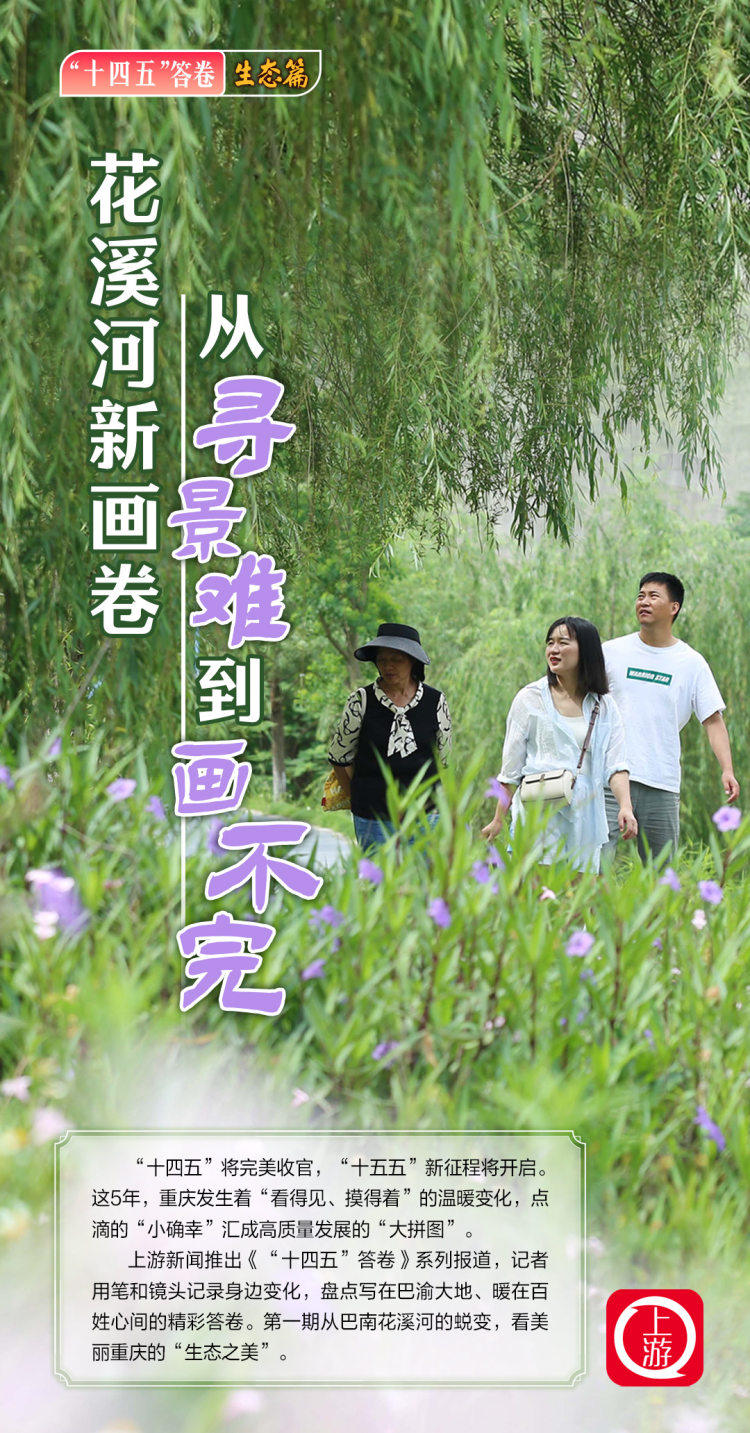

“十四五”即将完美收官,“十五五”新征程将开启。这5年,重庆发生着“看得见、摸得着”的温暖变化,点滴的“小确幸”汇成高质量发展的“大拼图”。

上游新闻推出《“十四五”答卷》系列报道,记者走进山城的大街小巷和山野田间,用笔和镜头记录下身边的鲜活变化,盘点5年来写在巴渝大地、暖在百姓心间的精彩答卷。

首期从花溪河的蜕变,看美丽重庆的“生态之美”。

10月23日,深秋的风裹着长江的湿润,轻轻拂过午后的花溪河两岸。72岁的退休美术教师张朝华在河畔支起画架,笔尖流淌的不再是寻找角度的窘迫,而是画不完的盎然生机。

白鹭掠水,孩童嬉戏,市民漫步——这幅人水和谐的画卷,在几年前还是难以想象,当时的花溪河臭得让人避之不及。这条河的命运蜕变,始于一场“壮士断腕”的抉择,更是重庆以治水为牵引践行生态优先、绿色发展的生动写照。

画笔下的素材之变

张朝华端坐在画架前,笔尖在画纸上勾勒出这样的画卷——河面上掠过的白鹭、岸边锻炼的市民、水面摇曳的水草都跃然纸上。与花溪河为邻的这些年里,他一直用画笔默默记录着这条城市河流的生态“逆袭”。

“以前在这里写生,得拿着画板到处找景。现在可好了,沿着河边随处一坐,就有画不完的素材。”坐在河畔银杏树下,张朝华指尖摩挲着斑驳的石凳,记忆与现实交织。“那会儿河面随处可见漂浮物,夏天还有明显气味。”

花溪河的起点是巴南南彭街道花土湾,流经南彭街道、界石镇、花溪街道等地,在李家沱街道马王坪处注入长江,全长63.6公里,流域面积268平方公里,曾是滋养一方的生命之源。

张朝华曾亲眼见证了花溪河在城镇化快速推进中不堪重负:沿岸小工厂、养殖场废水直排,农业面源污染加剧,鱼虾鲜见踪迹,水体发黑发臭。

是守着眼前的经济效益,让花溪河“讳疾忌医”;还是斩断污染源头,给河流一条“重生之路”?

2015年,花溪河被列入国家黑臭水体挂牌督办名单,成了沿岸居民心头沉甸甸的“生态欠账”。2016年,长江大保护的号角吹响,花溪河治理“攻坚战”随之打响。

环卫工正在花溪河上清漂。巴南区融媒体中心供图

现在的花溪河畔,节假日有市民和游客纷至沓来,已成为巴南人最爱的“城市后花园”。沿岸保留了原生的芦苇丛、杨树林,甚至为鸟类专门搭建生态岛;种植的香樟、银杏、桂花等40多种乔木及各类花卉灌木,形成多层次绿色景观。除了步道与绿化,花溪河长江入口湿地公园、滨河公园等一大批公园也相继建成。公园里,亲水平台、休闲广场、健身设施一应俱全。

“现在每天都要到河边走两圈,呼吸新鲜空气。”沿河居民周桂英笑着说,他经常周末带着孙子在河边草坪玩耍,“现在的孩子也能感受到河边的快乐了。”

治理后的花溪河之变

“舍”是为了更好的“得”。花溪河治理的第一步,便是毅然“舍”去粗放的发展模式。

巴南区对流域内1200多家企业进行精准分类处置:对污染严重、整改无望的185家企业坚决关停取缔;对893家有整改空间的企业划定“环保红线”;对183家企业进行搬迁整合。

“短期阵痛在所难免,税收受影响,工人需转岗。”曾参与整治的工作人员坦言,尽管困难非常多,可巴南区委、区政府态度明确——绿水青山才是真正的“金饭碗”。

关停污染源只是开始,要让花溪河真正“活”过来,还需系统性生态修复。如何“治”到根子上?

为此,巴南区新建140余公里污水管网,像毛细血管一样深入沿岸小区、商铺,实现生活污水“一网打尽”;海棠、李家沱等4座污水处理厂拔地而起,日处理能力提升至20万吨;“北水南调”工程的清水奔涌而来,每天为花溪河带来15万立方米的生态补水。

在一系列组合拳下,花溪河重获新生:2019年水质稳定达到V类,2022年部分河段水质提升至Ⅳ类。

市民在花溪河畔散步。巴南区融媒体中心供图

重庆的治水之变

从“避之不及”到“纷至沓来”,市民感受的转变是重庆治水成效最温暖的注脚。“十四五”期间,国家在重庆境内共布设了74个地表水环境质量监测点位,用于评价重庆的水环境质量。综合数据评价显示,水质优良比例已经连续4年优于97.3%的目标任务,其中2023、2024年连续2年达到100%;长江干流重庆段水质连续8年达到优的标准。

水越治越清,源于重庆治水的“十八般武艺”。

“水污染问题表现在水里,但根子都在岸上,必须解决污水直排和乱排问题。”重庆市生态环境局局长余国东说,重庆在全国率先开展长江入河排污口排查整治试点,建立从污染产生源头到受纳水体的全链条水环境监管体系,长江、嘉陵江、乌江干流重庆段4012个入河排污口整治完成率达98%。

在机制的探索上,重庆将流域横向补偿机制从市内拓展至四川、湖北、贵州、湖南等省份,实现长江干流及重要支流跨省补偿机制全覆盖。补偿不再仅看水质“单科”,而是考量水生态“综合分”,激发上下游共护一江水的积极性。

工作人员在花溪河巡河。巴南区融媒体中心供图

治水离不开数智治水系统的高效赋能。重庆建成“巴渝治水”应用系统,实现住建等22个部门的协同联动,整合900余项跨部门数据,汇集监测感知点1.6万余个,构建起“快速感知、风险研判、态势分析、高效处置”治水监管体系。

比如,龙河某监测点曾出现污染物超标情况,“巴渝治水”系统迅速发出预警短信,不到1分钟便派发问题清单,精准锁定2个排污口及7家工业企业。从问题发现到快速交办,从排查溯源再到问题解决,整个过程不到48小时。

针对涉川渝两地的跨界河流,两地通过编制实施铜钵河、琼江、大清流河、南溪河等4条流域川渝联防联治方案,共同投资26亿元推进140余个治理项目。

比如,我们推动四川省大竹县石桥铺镇600余名居民生活污水接入重庆市梁平区污水处理站,通过管网互联互通实现跨区域污水处理设施共享,解决了铜钵河污染问题,实现铜钵河水质提升。铜钵河也因此获评全国首个跨省界河流美丽河湖优秀案例。

与此同时,重庆还将治水目光投向广袤农村。截至今年6月,重庆在全国率先实现农村黑臭水体全域动态清零,共治理1314个、305万平方米,惠及群众82.2万人。

从一条条河流的蜕变,到一座城水生态的整体跃升,再到跨省协同、智慧赋能的治理新格局,重庆交出了治水的优异的“答卷”,岸绿景美、鱼翔浅底的美好图景正在巴渝大地徐徐展开。

上游新闻记者 郭发祥